22 мая 2019 года в Москве, в новом пространстве галереи «Веллум» на Ильинке, 4 (Гостиный двор) открывается выставка «Николай Рябушинский. «Золотое руно». Проект приурочен к 110-летию завершения выпуска журнала «Золотое руно» (1906-1909 гг.), который стал легендой русской художественной жизни начала ХХ века.

Выставка представит редко экспонируемые живописные работы самого Николая Рябушинского, произведения художников, сотрудничавших с «Золотым руном» из собрания руководителя галереи «Веллум» Любови Агафоновой, из коллекции Валерия Дудакова и московских частных собраний: Павла Кузнецова, Константина Сомова, Николая Крымова, Петра Уткина. Будут показаны архивные документы и фотографии, рассказывающие о журнале и судьбе его издателя. Этот проект галереи «Веллум» позволит отдать дань памяти Николаю Рябушинскому неординарному человеку, талантливому художнику, меценату, оставившему яркий след в отечественной культуре.

Николай Павлович Рябушинский (1877-1951 гг.), внук и сын московского купца-миллионера. Казалось бы, вместе с восьмерыми братьями он должен был продолжить дело знаменитого купеческого клана. Но… Но страсть, страсть к прекрасному оказалась сильнее. Получив причитающуюся долю отцовского наследства, Николай Рябушинский широко (без оглядки на «всю Москву») проявил свою страстную натуру. Он кутил (и о его кутежах гуляли небылицы), он занимался живописью, поддерживал художников, под псевдонимом Н.Шинский писал книги, сочинял стихи и статьи, путешествовал и собирал коллекцию произведений искусства. Он даже изготовил для себя саркофаг, но так и не воспользоваться им…

«Вся Москва» обсуждала, как «Николаша» размашисто проматывает состояние: на шестидесятисильном красном «драймлере» лихачит по московским улицам, устраивает «афинские вечера» на своей вилле «Черный лебедь» в Петровском парке. Об одной из «Николашиных» оргий в «Черном лебеде» очевидец вспоминал: «…Кругом было «море разливанное»: в бетонных гротах пляшут полураздетые девчонки с Тверского бульвара, на бутафорских скалах, как после горной битвы, валяются вниз головой пьяные. Кто-то во фраке лезет на пальму обезьяной, кто-то в подтяжках плавает в бассейне за стерлядью, кто-то – почти голый – принимает душ под фонтаном. Немногие, кто уцелеет до утра, – те к «Жану», в извозчичий трактир: пить огуречный рассол с коньяком и целоваться с извозчиками – во имя народа…»

Дорожки виллы Рябушинского были обсажены пальмами, на клумбах цвели орхидеи. В саду, где у входа стоял саркофаг, пели яркие заморские птицы, топорща хвосты, прогуливались павлины, бегали златогрудые фазаны. У собачьей конуры сидел леопард. На этой феерической вилле, декорированной Павлом Кузнецовым, разместилась художественная коллекция Рябушинского: Кранах, Брейгель, Пуссен. Однако, основную часть его собрания составляли произведения художников «Голубой Розы». Увы, значительная часть коллекции погибла при пожаре в 1915 году. А после революции здание «Черного лебедя» занял райотдел ЧК. В доме чекисты нашли коллекцию икон Николая Павловича, которая пополнила экспозицию Третьяковской галереи.

Да, повеса Рябушинский не зря получил прозвище «шалый». Певичку Фажетт из французского ресторана купал в шампанском, катал на лихачах, дарил ей драгоценности от Фаберже. За одно только колье с жемчугом и бриллиантами он заплатил десять тысяч двести рублей, а тогдашняя плата в пятьдесят копеек за рабочий день считалась хорошей для рабочего. Короче говоря, за каких-то два месяца «Николаша» промотал 200 тысяч рублей (считается, один русский золотой рубль того времени стоил примерно 30–35 современных долларов США). Старшие братья Рябушинские обратились к московскому генерал-губернатору с просьбой установить опеку над расточительным Николем. Просьба была удовлетворена. Николая признали недееспособным, он не мог без согласия братьев-опекунов распоряжаться своим имуществом. Опека была снята, когда Николай Павлович взялся за ум и в 1906 году занялся издательством ныне легендарного журнала «Золотое руно».

На рубеже столетий (XIX-ХХ вв.) художественные идеалы эпохи без преувеличения формировали европейские художественные журналы. Мюнхенский журнал «Югенд» даже дал название стилю - «югендштиль». В России похожую роль играл журнал Сергея Дягилева «Мир искусства» (1898-1904 гг.). Надо сказать, в 1906 году Рябушинский был близок к группе московских художников, возглавляемых Павлом Кузнецовым, так что журнал «Золотое руно» не только стремился занять вакантное место «главного журнала по искусству» - регулярный печатный орган стал центром, объединяющим художников, кому были близки эстетические принципы символизма. Несмотря на первоначальное недоверие и даже сопротивление арт-сообщества, Николаю Рябушинскому хватило сил, таланта и энергии стать редактором-издателем ежемесячного художественного журнала и организатором художественных выставок «Голубая роза».

Средства Рябушинского позволили издавать журнал с фантастически роскошной полиграфией и привлекать к сотрудничеству лучших авторов - Александра Блока, Ивана Бунина, Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Максимилиана Волошина, Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Федора Сологуба. С журналом сотрудничали Лев Бакст, Александр Бенуа, Евгений Лансере, Константин Сомов.

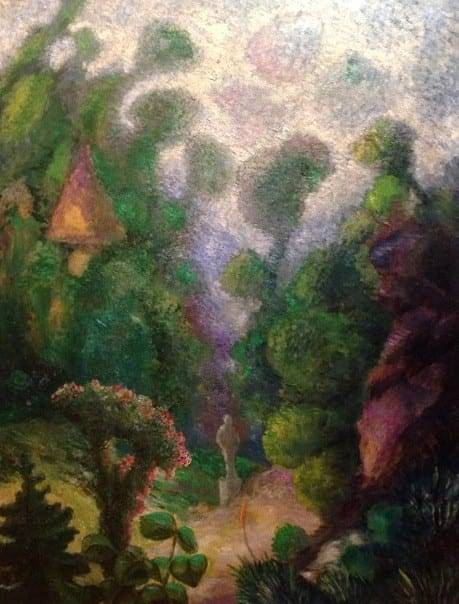

Средства Рябушинского обеспечили проведение выставок «Голубой розы», позволив раскрыться талантам «голуборозовцев» - символистов в изобразительном искусстве. В 1908–1909 годах уже под названием «Золотое руно» прошли три выставки, познакомившие русскую публику с новейшими работами французских авторов, и с произведениями русских художников, впоследствии ярчайшими фигурами русского авангарда. Сам Николай Рябушинский не боялся представлять на суд публики и критики свои живописные произведения, в которых он обращался к вечным архетипическим сюжетам - с необычной палитрой цветов, близкие поэзии символистов. Художник Сергей Виноградов писал о работах Рябушинского: «Его вещи неожиданны и фантастичны, и в них огромная фантазия была. Вот уж ничего банального, ординарного, надоевшего в них не было».

Выпуск журнала был прекращен в 1909 году. В прощальном обращении редакции к читателям говорилось: «…теперь мы ясно чувствуем, что течения, которые мы отстаивали как в области литературы, так и в области живописи уже достаточно окрепли и выразились, чтобы развиваться самостоятельно, и что “Золотое Руно” в этом отношении уже исполнил свою миссию… Заканчивая нашу четырехлетнюю работу, мы уходим со спокойной уверенностью, что ничто уже не сможет заглушить и уничтожить тех художественных принципов, за которые боролось «Золотое Руно».

Средства – не вечны. Издательские расходы, светские приемы и картёжная игра почти разорили Рябушинского. С 1913 года Николай Павлович живёт по большей части в Париже и на Лазурном берегу, зарабатывая на жизнь торговлей антиквариатом. В 1914 году он открыл в Париже антикварный магазин, торговавший предметами русской старины, а с 1917 года вполне официально занялся российской комиссионной торговлей. Воспользовавшись связями Николая в среде антикваров, владелец нефтяных промыслов Степан Лианозов организовал контрабандный канал для поставки из России во Францию художественных ценностей, а также наладил доставку во Францию черной икры с рыбных промыслов Каспия. Канал Лианозова был придуман и организован им вместе с большевиками, и единой нитью связал персидский порт Энзели, чьи икорные промыслы как раз и принадлежали Лианозову, и нефтяной Баку, где работала его генеральная нефтяная компания «Ойль». Из Баку контрабандный товар шел в Грузию, через Батуми попадал на Черное море, а уже оттуда – в Средиземное море и, наконец, в Монте-Карло…

Николай Рябушинский окончательно покинул Россию в начале 1920-х годов. Он переживал взлеты и падения, но остался верен когда-то выбранному пути. В Париже он держал антикварный магазин на площади Бомарше, организовывал художественные выставки. В Монте-Карло (позднее) открыл галерею «Голубая Роза» (его партнерами стали известные американские промышленники Морган, Рокфеллер и Вандербильт, тот самый, с чьей дочерью соперничала героиня «12 стульев» Эллочка-людоедочка), а после Второй мировой войны – общедоступную галерею «Эрмитаж». Уже в глубокой старости, когда ему было за семьдесят, Рябушинский пережил последнее увлечение. Он полюбил молодую (втрое моложе) беженку из Германии.

Умер Николай Павлович Рябушинский 19 апреля 1951 года в Ницце.

А. Л., Москва (текст)

Галерея «Веллум», архив Прииска (иллюстрации)

На иллюстрации: Н.П. Рябушинский. Сад Афродиты. 1930-е гг. Галерея «Веллум».